200 «Я»: какие «сэлфи» делали русские художники

29 июня в корпусе Бенуа открывается выставка «Моё я. Автопортрет в собрании Русского музея».

Около двухсот живописных, графических, скульптурных работ, а также объектов видеографики покажут публике сборный портрет художника – вневременной и универсальный. Эволюция жанра – начиная с 18 века и до наших дней – представлена зримо и доходчиво. «Фонтанка» посмотрела, как жизненные истории отразились в «сэлфи», сделанные их героями.

НИКОЛАЙ НЕВРЕВ

Этому художнику не слишком везло при жизни, да и сейчас его картины не очень-то на виду. Между тем Неврев – замечательный портретист, чьи работы отличаются психологизмом и многолпановостью, а также создатель ярких жанровых сцен, по которым можно изучать нравы, бытовавшие в Российской империи в 19 веке: «Просительница», «Увещевание», «Воспитанница».

Николай Неврев, 1863 г.

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем

В корпусе Бенуа можно будет увидеть его автопортрет 1863 года, являющийся репликой произведения, созданного пятью годами раньше. Но эта реплика не дословна. Если на предыдущем полотне, хранящемся ныне в Третьяковской галерее, Неврев изображает себя пусть и в романтическом ключе, но простовато, то автопортрету из собрания ГРМ присущи и загадочность, и, если хотите, харизматичность. Перед нами личность привлекательная, страстная и рефлексирующая. К сожалению, обостренные чувства не довели художника до хорошего: будучи не в силах пережить финансовые проблемы и нервное заболевание, Николай Неврев в возрасте 73 лет застрелился.

ИЛЬЯ РЕПИН

Великая просветительница рубежа 19-20 веков и сама отличный мастер-эмальер княгиня Мария Тенишева весьма досадовала на то, что Илья Репин экономил на качестве красок: со временем они темнели, и портреты становились тусклыми и «закопченными». Вполне вероятно, что у Марии Клавдиевны были все основания для недовольства – Илья Ефимович имел обыкновение писать портреты супруги богатого промышленника, анонсируя их как подарки, но в итоге картины неизменно становились товаром. Похоже, что привычка экономить не оставила мастера и во время работы над автопортретом 1878 года: колористика явно не отвечает заявленным в аннотации к картине «уверенности в себе» и «надежде на будущее». Скорее, здесь можно увидеть кризис среднего возраста, но это уже вопрос наблюдательности и жизненного опыта.

Илья Репин, 1878 г.

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем

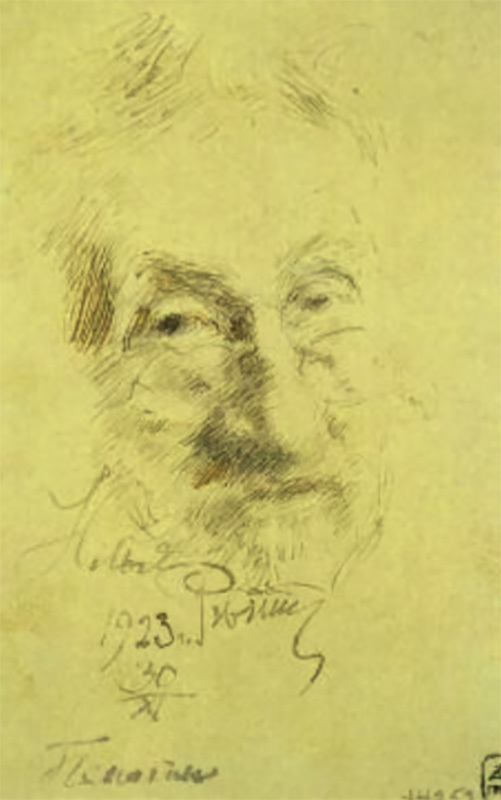

А вот другой автопортрет – рисунок на почтовой карточке 1923 года – диаметрально противоположен по настроению. На нас глядит сама мудрость, познавшая жизнь, но не спешащая с этой самой жизнью расставаться. Чувствуется спокойная сила и готовность вести диалог с теми, кто придет в мир после. А всего-то – чернильный набросок. На выставке, кстати, посетителей ждет еще третий автопортрет Репина, акварельный.

Илья Репин, 1923 г.

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем

ЕЛИЗАВЕТА КРУГЛИКОВА

Автопортрет этой художницы особенный – он сведен к силуэту, помещенному в рабочую обстановку. Так и называется: «Печатанье офорта». Великолепный график, блистательно владевшая техникой эстампа Кругликова вела вполне благополучную жизнь в Париже. И кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы перед самым началом Первой мировой войны она ни отправилась в поездку по России. Вернуться в свою любимую мастерскую Кругликовой уже было не суждено.

Елизавета Кругликова, Печатание офорта. Автопортрет

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем

Впрочем, на родине, несмотря на все революционные сложности, художнице повезло как на окружение, так и на профессиональное признание. Кругликова жила в окружении таких мастеров своего дела, как Остроумова-Лебедева, Нестеров, Волошин. Ею были запечатлены герои нового времени – от Ленина и Дзержинского до Маяковского и Горького. Саму себя она показала так, как видела и творила – безликой тенью.

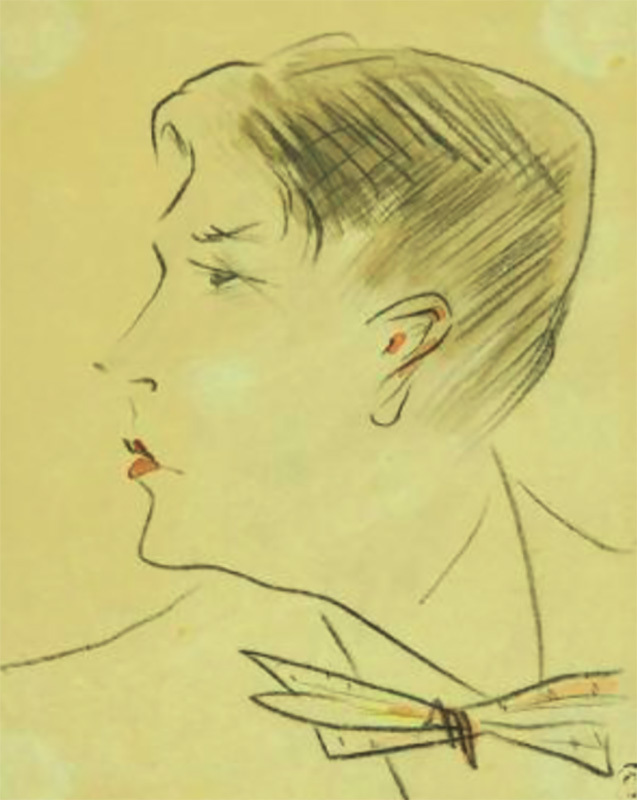

ЮРИЙ ЮРКУН

Капризным, холеным, избалованным предстает на своем автопортрете Юрий Юркун, один из самых специфических художников и писателей десятых-тридцатых годов прошлого века. Юношей его вытащил из литовского захолустья писатель Михаил Кузмин, дал ему новое имя и сделал своим любовником. Разумеется, это сразу ввело Юркуна в богемные круги блистательного Санкт-Петербурга, но слава «одного из мальчиков» Кузмина сильно помешала общественному признанию Юркуна как самодостаточного артиста.

Юрий Юркун

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем

Внутренний мир Юрия Юркуна был отмечен печатью какой-то неприкаянности, хотя его любили. Это и Кузмин (поэт, добившись свободы для своего друга после массовых арестов 1918 года по делу убитого петроградского чекиста Урицкого, спустя какое-то время поэтически сублимирует свой стресс: Баржи затопили в Кронштадте/ Расстрелян каждый десятый/ Юрочка, Юрочка мой/ Дай Бог, чтоб Вы были восьмой). Это и блистательная Ольга Гильдебрандт-Арбенина – художница и актриса, муза Гумилева и Мандельштама. Ни Кузмину, ни ей счастья отношения с Юркуном не принесли, но они сделали жизнь самого художника гораздо менее трагичной, чем она могла бы быть. Тем не менее, финал оказался печальным: в 1938 году Юркуна расстреливают как вредителя и троцкиста, а в 1946-м беззаветно любящая Ольга, не зная об участи супруга, пишет ему письмо: «Пишу Вам, потому что думаю, что долго не проживу. Я люблю Вас, верила в Вас и ждала Вас много лет. Теперь силы мои иссякли. Я больше не жду нашей встречи. Больше всего хочу я узнать, что Вы живы, и умереть… Вспоминайте меня. Не браните. Я сделала все, что могла… Мама продала пианино и купила для Вас отрез Вашего любимого коричневого оттенка. Я перештопала все Ваши носки и накупила новых целый чемодан…».

ЭЛИЙ БЕЛЮТИН

Очень странная фигура в отечественном искусстве, вся окруженная ореолом непознанности и таинственности – одна только история с его коллекцией шедевров мирового уровня, в 2013 году завещанной России в лице ее президента, чего стоит. Но если знаменитое собрание для широкой общественности остается явлением почти мифическим, то творчество самого Белютина более осязаемо, несмотря на всю его абстрактность.

Эмиль Белютин, Американский альбом.

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем

Основатель течения «новая реальность» пережил пик известности в шестидесятые годы прошлого века. Художника тянуло «разобрать» человека на элементы, понять, из чего состоят личность и образ – и представленный на выставке автопортрет полностью отвечает этой концепции, одновременно удивляя своей эстетикой. Глядя на портрет, и не подумаешь, что он создан в конце 90-х – изображение зовет за собой далеко в 60-е, где, собственно, и осталось творчество Белютина.

Выставка продлится до 22 августа.

Другие новости по теме «Выставки»